Der Dunkle Wiesenknopf-Ameisenbläuling (Phengaris nausithous) ist zum Schmetterling des Jahres 2026 gewählt worden. Mit dieser Wahl machen die BUND NRW Naturschutzstiftung und Melanargia e.V. (Arbeitsgemeinschaft Rheinisch-Westfälischer Lepidopterologen) auf die wachsenden Gefährdungen aufmerksam, denen dieser besondere Tagfalter durch intensive Landnutzung und die Klimakrise ausgesetzt ist.

Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling – Phengaris nausithous: Schmetterling des Jahres 2026. Foto: Tim Laußmann

Der unscheinbare zimtbraune Falter mit einer Spannweite von 28 bis 33 Millimetern ist ein ökologischer Spezialist. Für seinen Lebenszyklus ist er auf zwei weitere Arten angewiesen: den Großen Wiesenknopf und die Knotenameise. Während seiner kurzen Flugzeit im Juli und August nutzt er die Blüten des Großen Wiesenknopfs als Nahrungsquelle, Platz für die Paarung und Eiablageort. Die jungen Larven ernähren sich zunächst von den Blüten, wandern anschließend zum Boden und werden dort von Knotenameisen in deren Nester getragen – eine Folge ihrer perfekten Nachahmung des Duftes von Ameisenlarven. In den Nestern leben die Raupen als „Wolf im Schafspelz“ von der Ameisenbrut, bis sie sich verpuppen und im folgenden Sommer als Falter schlüpfen.

Dieses komplexe Zusammenspiel von Pflanze, Falter und Ameise ist faszinierend – und zugleich extrem störanfällig. Schon kleine Veränderungen in der Bewirtschaftung oder im Klima können dieses fragile Gleichgewicht aus dem Takt bringen.

Die Bestände des Großen Wiesenknopfs sind infolge intensiverer Grünlandnutzung durch verstärkte Düngung und häufiger Mahd stark zurückgegangen; die Art steht inzwischen auf der Vorwarnliste gefährdeter Pflanzen. Auch die Knotenameise wird seltener, da vielerorts die Böden durch den Klimawandel heißer und trockener werden. Die Folgen sind gravierend: Immer mehr Lebensräume des nach EU-Recht streng geschützten Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläulings verschwinden – sein Bestand schrumpft. In Deutschland wird sein Erhaltungszustand derzeit als „ungünstig-unzureichend“ mit negativem Trend eingestuft.

Zahlreiche Projekte zeigen, dass sich der Einsatz für den Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläuling lohnt: Naturschutzorganisationen, Ehrenamtliche und engagierte Landwirtinnen und Landwirte setzen sich erfolgreich dafür ein, geeignete Wiesen zu erhalten oder wiederherzustellen. Investitionen in diese Lebensräume zahlen sich doppelt aus: Sie sichern nicht nur den Fortbestand des Wiesenknopf-Ameisenbläulings, sondern fördern insgesamt eine hohe Artenvielfalt.

- Ameisenbläuling in typischer Sitzhaltung, mit dem Kopf nach unten. (Foto: Tim Laußmann)

- In „guten“ Populationen kann es vor Bläulingen nur so wimmeln. (Foto: Tim Laußmann)

- Nur die Männchen tragen auf der Oberseite ein wenig Blau. (Foto: Tim Laußmann)

Merkmale des Falters: Zimtbraun mit schwarzer Punktreihe und nur wenig Blau

Die Tagfalter sind mit 28 – 33 mm Spannweite eher klein und unscheinbar zimtbraun. Auf der Flügelunterseite tragen sie eine Reihe schwarzer, meist hell umrandeter Flecken. Die Falter sitzen fast immer mit zusammengelegten Flügeln und dem Kopf nach unten auf den Blüten des Großen Wiesenknopfs. Die Weibchen sind auch auf der Flügeloberseite braun, während bei den Männchen das Blau der Oberseite im Flug als blauer Schimmer sichtbar wird.

Die Falter fliegen in nur einer Generation, meist von Ende Juni/Anfang Juli bis Mitte oder Ende August, wobei regionale Unterschiede bestehen. Das kurze Leben des einzelnen Falters dauert meist nur 7 bis 10 Tage.

Lebensnotwendige Wirtspflanze: Großer Wiesenknopf Sanguisorba officinalis

Der Große Wiesenknopf ist die einzige Wirtspflanze dieser Bläulingsart. Seine Bestände gehen stark zurück, so dass er inzwischen selbst auf der Vorwarnliste der bedrohten Pflanzen steht (Stand 2018). Das Weibchen des Wiesenknopf-Ameisenbläulings legt die rundlichen weißen Eier gut versteckt tief zwischen die Einzelblüten des Blütenstandes des Großen Wiesenknopfs. Nach ca. 8 Tagen schlüpfen die Raupen und fressen, je nach Witterung, für zweieinhalb bis vier Wochen in den Blüten. Nach mehreren Häutungen verlassen sie den Blütenkopf und begeben sich zum Erdboden, wo sie darauf hoffen, von einer ganz bestimmten Ameisenart „adoptiert“ zu werden.

Unverzichtbare Partner: Knotenameisen

Füttert die Bläulingsraupe mit dem eigenen Nachwuchs: Knotenameise Myrmica rubra (Foto: Tim Laußmann

Die Raupen vermögen Knotenameisen der Art Myrmica rubra zu täuschen, indem sie den Geruch der Ameisenlarven imitieren und auch ein zuckerhaltiges, für die Ameisen leckeres Sekret absondern. Findet eine solche Knotenameise eine Raupe, trägt sie den vermeintlichen Ausreißer in ihr Nest. Im unterirdischen Ameisennest hat die Raupe es gut: Sie hat ein Dach über dem Kopf, wird beschützt und gepflegt und lebt räuberisch von der Ameisenbrut. Etwa 600 Ameisenlarven verspeist eine Raupe bis zur Verpuppung im nächsten Frühsommer.

Noch im Ameisennest schlüpft der Falter und muss das Nest rasch verlassen, da er nach dem Schlupf seinen „Ameisengeruch“ und damit seine Tarnung verliert. Zudem braucht er Platz, um seine Flügel zu entfalten.

Ein Teil der Falter schlüpft erst im zweiten Jahr – eine Art Lebensversicherung der Population für den Fall, dass Katastrophen passieren wie eine komplette Mahd, starke Beweidung oder extreme Unwetter während Flugzeit.

Nur selten werden auch andere Knotenameisenarten als Wirte genutzt, etwa Myrmica scabrinodis.

Flugverhalten und Standorttreue

Die Falter sind flugfaul und standorttreu. Sie verlassen ihre „Herkunftswiese“ selten und fliegen meist nur wenige 100 Meter bis maximal ein paar Kilometer weit. Sie meiden Hindernisse wie Waldstreifen und hohe Gebäude. Diese Standorttreue erschwert eine Ausbreitung oder Wiederbesiedlung geeigneter Lebensräume.

Verbreitung, Schutzstatus und Gefährdung

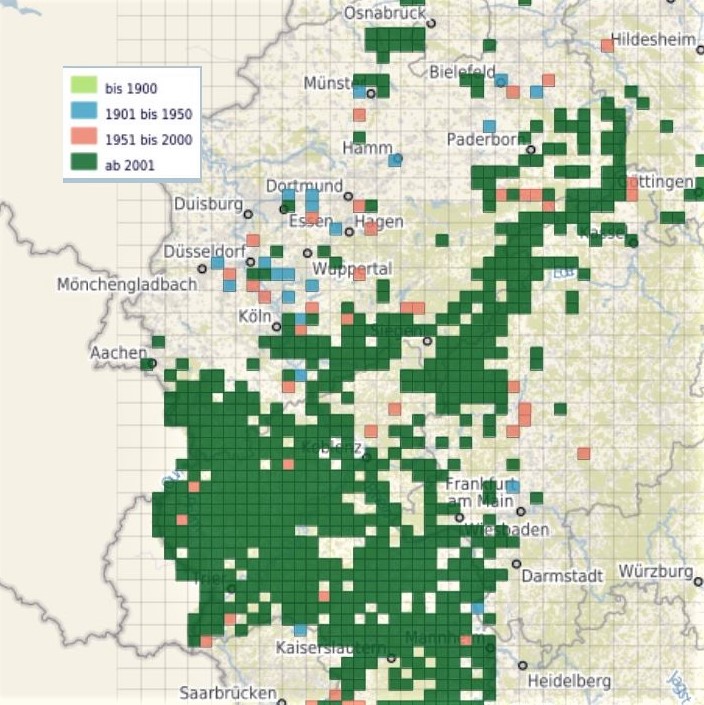

Der Dunkle Wiesenknopf-Ameisenbläuling Pengaris nausithous hat seinen Verbreitungsschwerpunkt in Mittel- bis Osteuropa. Einzelne Vorkommen gibt es im Westen auf der iberischen Halbinsel und in Frankreich, im Osten gibt es Funde bis weit nach Asien. Die größte Dichte findet sich jedoch in der südlichen Hälfte Deutschlands, im Norden von Schweiz und Österreich und in Polen.

Nach der FFH-Richtlinie der EU ist die Art in Anhang II (Schutzgebiete erforderlich) und in Anhang IV (streng zu schützende Arten von gemeinschaftlichem Interesse) gelistet und somit europarechtlich streng geschützt. Der Erhaltungszustand der Art muss dokumentiert werden, eine Verschlechterung ist nicht zulässig. Im deutschen Bewertungsbericht von 2025 wird allerdings der Zustand in allen Kategorien als „ungünstig-unzureichend“ und der Trend als „sich verschlechternd“ eingestuft.

Bundesweit ist der Dunkle Wiesenknopf-Ameisenbläuling auf der Vorwarnliste (Stand 2011, derzeit in Überarbeitung). Die Einstufung auf den Roten Listen der Bundesländer variiert, meist wird eine mehr oder weniger große Gefährdung festgestellt und auf die Notwendigkeit von Schutzmaßnahmen hingewiesen.

Gefährdung durch Landnutzungswandel

Die enge Beziehung zwischen Wiesenknopf, Wirtsameisen und Bläulingen konnte sich nur entwickeln, weil alle drei Arten früher weit verbreitet und häufig waren.

Die Biotopansprüche der Falter ergeben sich aus ihrer Lebensweise:

- Der Wiesenknopf muss zur Flugzeit blühen, daher darf nach Ende Mai nicht mehr gemäht werden. In Zeiten des Klimawandels wäre es sogar sinnvoll, die Mahd noch früher durchzuführen.

- Starke Düngung ist zu vermeiden, da der Wiesenknopf eher konkurrenzschwach ist.

- Auch die Ameisen vertragen das Ausbringen von Gülle nicht.

- Die Raupen müssen ausreichend Zeit haben, in den Blütenköpfen zu fressen und zu wachsen und sie zu verlassen, daher darf im Herbst erst ab ca. Mitte September gemäht oder beweidet werden.

- Das Mahdgut muss entfernt werden, also sollte auch nicht gemulcht werden.

Auch schwere Maschinen und starker Viehtritt schädigen die Ameisen; Schafe eignen sich zur Beweidung, wenn sie nur kurz und zur richtigen Zeit auf der Fläche sind.

Alle Arbeiten wie Mähen, Schwaden, Abtragen sind von Hand oder mit leichtem Gerät durchzuführen.

Diese Anforderungen stehen im Widerspruch zur modernen Landwirtschaft, wo Wiesen stark gedüngt und mit schwerem Gerät bis zu sechsmal im Jahr gemäht werden. Auch werden (wechsel-)feuchte Wiesen oft zu stark entwässert. Das macht sie mit Traktoren besser befahrbar, beeinträchtigt aber die Ameisen und den Wiesenknopf.

Auch Flurbereinigung schadet, wenn Randstreifen entfallen, auf denen sich Wiesenknopf und Falter gerade noch halten können. Eine Nutzungsaufgabe kleiner Flächen führt zur Verbuschung und damit zum Verlust geeigneter Lebensräume, genauso wie der Umbruch von Wiesen in Ackerland, Bebauung oder Umwandlung in Gewebeflächen und dergleichen.

Klimawandel als zusätzlicher Stressfaktor

Die Knotenameise Myrmica rubra, die wichtigste Wirtsameise, ist als häufigste und ökologisch potenteste aller europäischen Myrmica-Arten quasi omnipräsent – sofern die Böden ausreichend feucht sind und es nicht zu heiß ist. Auch in den meisten Gärten ist sie anzutreffen. Da sie ein Allesfresser ist und große Nester bildet, musste man sich in der Vergangenheit kaum Sorgen um die Wirtsameise machen.

Durch den Klimawandel werden viele Flächen zu trocken und zu heiß, besonders südexponierte Hangflächen. Dort sind in den trockenheißen Jahren die Wirtsameisen stark geschädigt bis ganz vertrieben worden. Der freie Platz wird durch andere Ameisenarten besetzt und gegen eine Rückkehr von Myrmica rubra verteidigt.

Auch auf weniger exponierten Flächen ziehen sich die Myrmica-rubra-Kolonien in beschattete Bereiche zurück. Waren früher der Wiesenknopf und seine Blüte zur richtigen Zeit der begrenzende Faktor für das Vorkommen des Falters, sind es heute oftmals die Wirtsameisen.

Hilfreich sind die Pflege von Saumstrukturen, die Anlage von Gebüschinseln oder Einzelbäumen, auch Obstbäumen, und eine Streifenmahd mit ungemähten Bereichen, um ein günstiges Mikroklima zu schaffen.

Den jungen Ameisenköniginnen kann vermoderndes weiches Holz als Behelfsbehausung dienen, wo sie den ersten Winter überstehen und erste Arbeiterinnen großziehen können, bis alle gemeinsam stark genug zum Graben des ersten unterirdischen Nestes sind.

Ein Parasit als gutes Zeichen!

Ameisenbläulings-Schlupfwespe, Neotypus melanocephalus (Foto Tim Laußmann)

Die parasitische Schlupfwespe Neotypus melanocephalus hat ein noch komplizierteres Leben als der Dunkle Wiesenknopf-Ameisenbläuling. Die Weibchen dieser hochspezialisierten Art legen ihre Eier ausschließlich in die Jungraupen der Ameisenbläulinge, wenn die Räupchen innerhalb der Blüten fressen. Die befallenen Raupen machen dann mitsamt ihrem Parasiten den normalen Zyklus mit. Erst in der Puppe im Ameisennest wird der Wirt getötet, und statt des Falters schlüpft eine Schlupfwespe.

Wegen ihrer Bindung an die bereits gefährdete Falterart ist die Schlupfwespe noch gefährdeter als der Falter. Dabei, sagt die Wissenschaft, ist der Falter nicht wegen seines Parasiten gefährdet. Im Gegenteil, die Anwesenheit der Schlupfwespe in einem Bläulingslebensraum weist auf eine schon lange etablierte und (noch) stabile Lebensgemeinschaft hin. Verschwindet die Schlupfwespe, geht es bald auch den Faltern schlecht.

Soll nicht unterschlagen werden: Der Helle Verwandte

Der Helle Wiesenknopf-Ameisenbläuling Phengaris teleius (Synonym: Maculinea teleius) ist noch seltener und gefährdeter als der Dunkle Wiesenknopf-Ameisenbläuling. Seine Lebensweise ist fast identisch mit derjenigen des Dunklen. Seine Wirtsameisen sind entweder auch Myrmica rubra oder aber vor allem Myrmica scabrinodis, die kleinere Nester bildet (und daher weniger leicht eine Raupe durchbringen kann) und es sowohl lückiger und wärmer als auch feuchter mag als rubra. Die Wärme bringt der Klimawandel mit sich, doch verhindert er oftmals die feuchteren Bedingungen auf ansonsten geeigneten Flächen. So ist es nicht verwunderlich, dass der Helle noch seltener zu sehen ist als der Dunkle.

Beide Falterarten kommen oft gemeinsam auf denselben Flächen vor. Der Helle hat dieselben Ansprüche wie der Dunkle – zusammen sind sie die Wiesenknopf-Ameisenbläulinge.

Praktische Hilfe willkommen!

Eine „bläulingsgerechte“ Pflege kann auf Straßenrändern oder im Zusammenwirken mit engagierten Landwirten gelingen. Hierbei sind die oben genannten Biotopansprüche zu beachten. Dies setzt jedoch ein Umdenken in Landwirtschaft und Politik voraus – hin zu einer nachhaltigeren, aber wahrscheinlich weniger ertragreichen Landnutzung, wo Anstrengungen für den Erhalt von Artenvielfalt auskömmlich gefördert werden.

Zur Zeit lassen sich die noch vorhandenen Flächen daher am besten im Eigentum von Naturschutzorganisationen sichern, die sich mit viel manueller ehrenamtlicher Arbeit für den Erhalt und die Pflege der Habitate einsetzen. Hier ist Hilfe in jeglicher Weise willkommen – sei es finanziell zum Erwerb von Flächen, ganz praktisch bei den Mäh- und Abräumaktionen oder beim Monitoring der vorhandenen Populationen.

Die solchermaßen gepflegten Flächen sind nicht nur für die Ameisenbläulinge eine Wohltat. Denn viele große und kleine Tiere wie Insekten und Spinnen profitieren von den artenreichen Wiesen, die mit ihren bunten Blüten auch die Menschen erfreuen. Bis zur Mahd im Herbst ist dagegen Toleranz gefragt und Verständnis dafür, dass eine gewisse „Unordnung“ und hochgewachsene Gräser und Kräuter an Wegrändern einen besonderen Wert darstellen! Maßnahmen für die Bläulinge sorgen für eine hohe Biodiversität!

Quellen und weiterführende Links

Artenportrait Maculinea nausithous und Verbreitungskarte in Deutschland, Stand 2019 zum Download am Ende der Seite) des Bundesamtes für Naturschutz.

www.bfn.de/artenportraits/maculinea-nausithous

Verbreitungskarte des Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläulings im Portal Schmetterlinge Deutschlands

www.schmetterlinge-d.de/Lepi/EvidenceMap.aspx

Verbreitungskarte des Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläulings in Observation.org

observation.org/species/648/maps/

Bilder des Falters und der Eier sowie weitere Informationen zur Art im Lepiforum (LepiWiki: Phengaris nausithous)

lepiforum.org/wiki/page/Phengaris_nausithous

Gute Vereinsarbeit kostet Geld!

Ihre Spende unterstützt unsere Arbeit!

Naturschutz, wissenschaftliches Arbeiten, Bestandserfassungen, Pflege- und Schutzmaßnahmen, Öffentlichkeitsarbeit: Gute Vereinsarbeit kostet Geld!

Ihre Spende kommt unserer ehrenamtlichen, gemeinnützigen Arbeit zur Erforschung, zum Schutz und zum Erhalt der Lepidopterenfauna in unserem Arbeitsgebiet zugute.

Unser Konto:

Melanargia e.V.

IBAN DE09 3205 0000 0049 0067 11

BIC SPKRDE33

Bank: Sparkasse Krefeld

Spenden bis zu 300 € können vereinfacht steuerlich geltend gemacht werden.

Einen vereinfachten Spendennachweis für das Finanzamt finden Sie >> hier zum Download