Die neue Rote Liste der Tagfalter und Widderchen liegt vor, veröffentlicht vom Bundesamt für Naturschutz (BfN) gemeinsam mit dem Rote-Liste-Zentrum (RLZ). Von den 207 in Deutschland etablierten Arten und Unterarten der Tagfalter und Widderchen sind mittlerweile 103, also fast die Hälfte, bestandsgefährdet oder bereits ausgestorben.

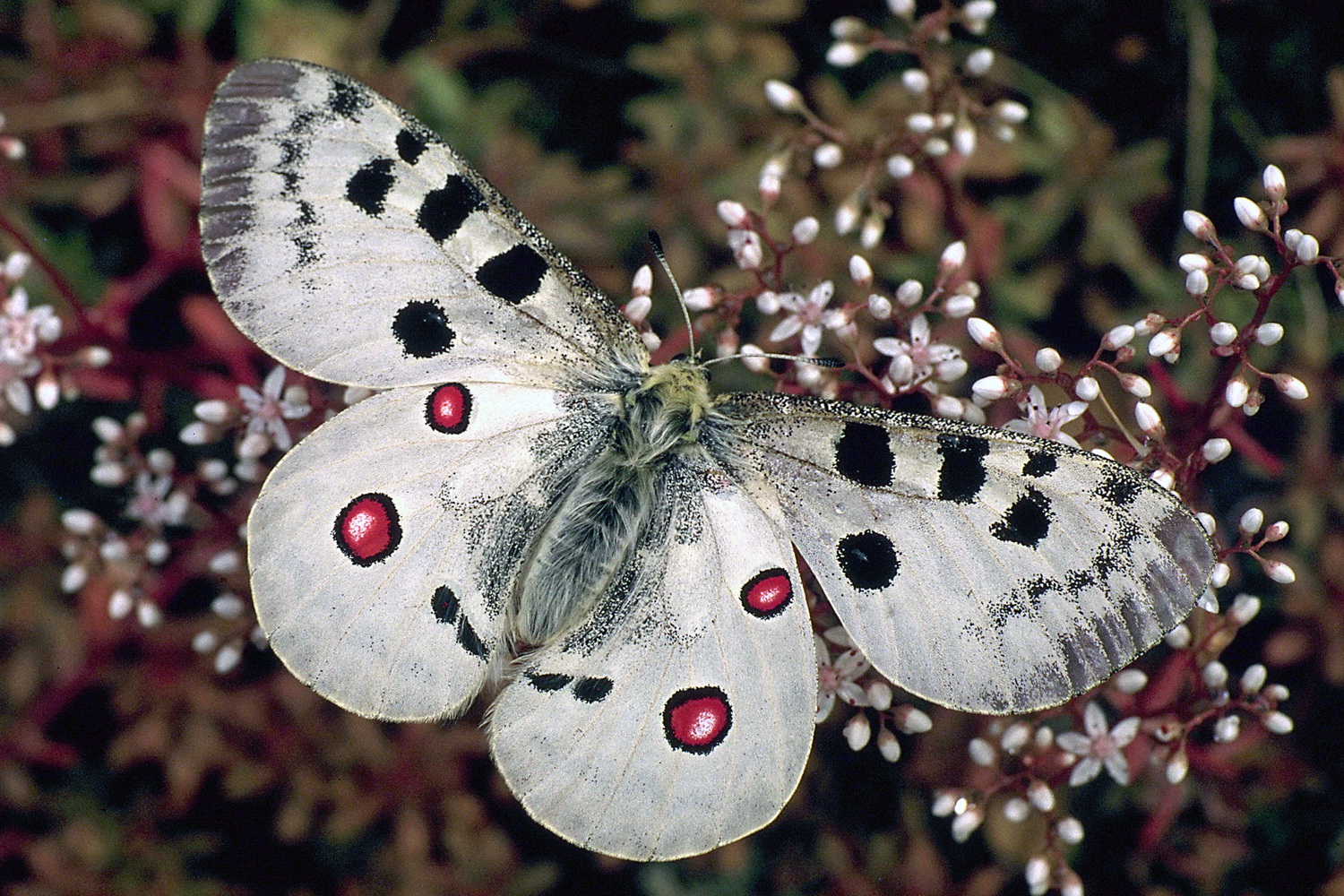

Besonders dramatisch ist die Situation beim Mosel-Apollofalter. Diese weltweit nur in Deutschland vorkommende Unterart des Apollofalters wurde erstmals als „Vom Aussterben bedroht“ eingestuft.

Der Mosel-Apollofalter ist vom Aussterben bedroht. (Foto: Tim Laußmann)

Der Loreley-Dickkopffalter gilt nun offiziell als in Deutschland ausgestorbene Art. Zuletzt wurde er 1985 am Mittelrhein gesichtet, sämtliche spätere Nachsuchen an ehemaligen Vorkommensorten blieben erfolglos.

In der aktuellen Roten Liste wird die Gefährdung der 207 in Deutschland etablierten Taxa (Arten und Unterarten) aus den Gruppen der Tagfalter und Widderchen bewertet. Neben 10 ausgestorbenen Arten gelten insgesamt 93 von ihnen als bestandsgefährdet (Taxa in den Rote-Liste-Kategorien 1, 2, 3, G). Darunter befinden sich 13 Taxa, die unmittelbar vom Aussterben bedroht sind, 51 gelten als stark gefährdet und 27 als gefährdet. Für 2 Taxa konnte die Gefährdungslage nicht eindeutig ermittelt werden. Lediglich 71 Taxa, also rund ein Drittel, gelten derzeit als ungefährdet.

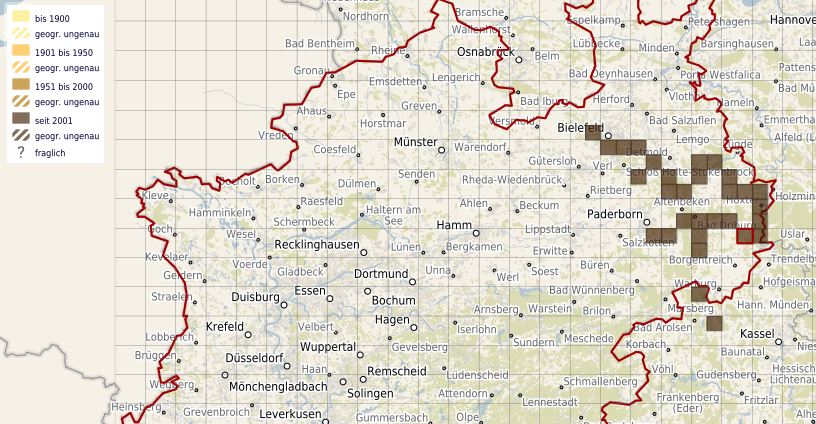

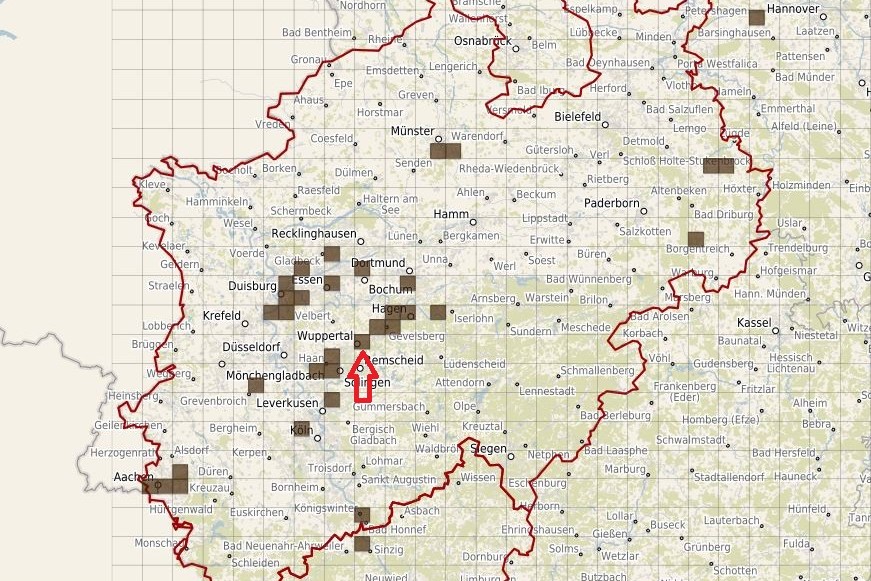

Mosel-Apollofalter (Parnassia apollo vinningensis) |

| Anfang des 20. Jahrhunderts umfasste das Verbreitungsgebiet dieses in Rheinland-Pfalz endemischen Falters beinahe das gesamte Moseltal zwischen Traben-Trarbach und Koblenz-Moselweiß sowie mehrere Fundorte in den nördlichen Nebentälern. Als Lebensraum ist er auf südexponierte Felshänge – ersatzweise auch auf Trockenmauern in den Weinbergen der Steillagen – angewiesen. In diesen Lebensräumen kommen sowohl die Raupennahrungspflanzen als auch wichtige Nektarpflanzen der erwachsenen Falter in direkter Nachbarschaft vor. Nach anhaltenden Rückgängen infolge der Nutzungsaufgabe oder Flurbereinigung von terrassierten Weinbergen oder beweideten Halbtrockenrasen in Nachbarschaft der Felsen, galt er schon Mitte der 1980er Jahre als vom Aussterben bedroht. Bis zum Jahr 2011 konnten an mehreren Fundorten aber noch regelmäßig Tagespopulationen von über 100 Faltern erfasst werden.

Seit 2012 geht die Art weiter stark zurück, so dass zuletzt fast nur noch |

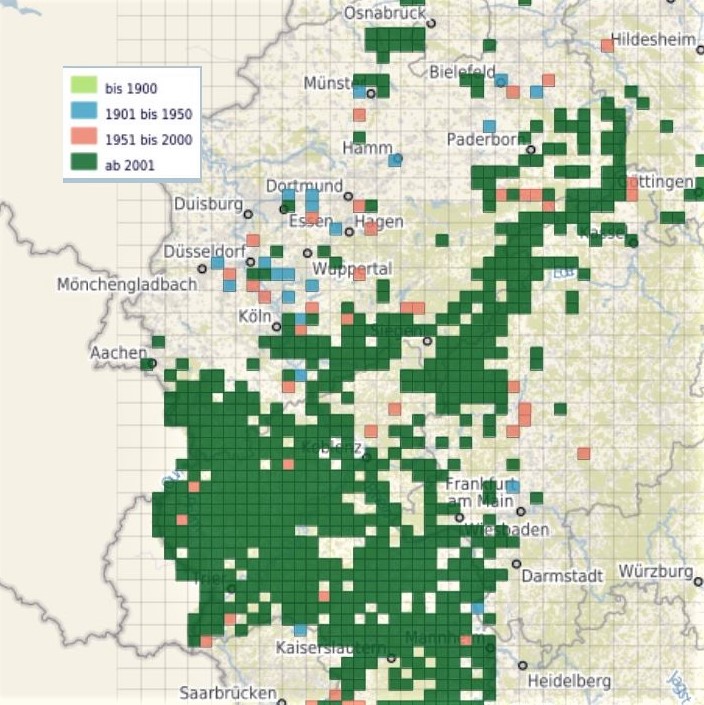

Im Vergleich zur vorherigen Roten Liste (2011) ist bei 49 Taxa (23,7 %) eine Verschlechterung ihres Gefährdungszustandes zu verzeichnen, während sich die Situation bei 29 Taxa (14,0 %) verbessert hat. Die Zahl der negativen Veränderungen ist also deutlich höher als die der positiven. Es gibt auch einige erfreuliche Tendenzen: So konnten sich die Bestände vormals gefährdeter Arten wie die des Weißen Waldportiers erholen. Auch einige wärmeliebende Arten wie der Brombeer-Perlmuttfalter und der Karst-Weißling breiten sich deutlich aus. Bei genauerer Betrachtung der Gründe für die Erholung und weitere Ausbreitung zeigt sich allerdings, dass diese Tendenzen häufig auf eine verbesserte Datenlage zurückzuführen sind. Darüber hinaus gibt es Arten, die vom Klimawandel profitieren.

Die neue Rote Liste zeigt: In der Gesamtbilanz hat sich die Situation der Tagfalter und Widderchen weiter verschärft. 55 Prozent der Arten und Unterarten sind entweder bereits ausgestorben, bestandsgefährdet oder extrem selten“, warnt Sabine Riewenherm, Präsidentin des Bundesamtes für Naturschutz. „Trotz besorgniserregender Entwicklungen gibt es auch Chancen für den Schutz unserer Schmetterlinge: Wenn landwirtschaftliche Flächen nachhaltig bewirtschaftet, Schutzgebiete besser vernetzt und artenreiche Lebensräume gezielt gefördert werden, können wir den Rückgang vieler Arten stoppen und ihre Zukunft sichern.“

In der Roten Liste wurde außerdem eine erhöhte Verantwortlichkeit Deutschlands für die weltweite Erhaltung von zehn Tagfalter- bzw. Widderchen-Taxa ermittelt. Diese kommen entweder fast nur hierzulande vor oder die hier lebenden Bestände sind sehr isoliert und weit entfernt von anderen Populationen. Viele dieser Arten, darunter mehrere Vertreter von Würfelfaltern und Widderchen, haben nur sehr kleine weltweite Verbreitungsgebiete.

Um dem weiteren Rückgang der in Deutschland vorkommenden Tagfalter und Widderchen entgegenzuwirken, sind gezielte Schutzmaßnahmen dringend erforderlich. Rote-Liste-Autor Dr. Martin Musche vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung erklärt: „Da viele gefährdete Arten Lebensräume des Offenlandes besiedeln, kommt der schmetterlingsfreundlichen Nutzung nährstoffarmen Grünlandes eine besondere Rolle zu. Um nektarblütenreiche Vegetationsbestände auf Wiesen und Weiden zu fördern, sollte die Mahdhäufigkeit in Teilbereichen reduziert und auf eine zusätzliche Düngung verzichtet werden. Aber auch in den Wäldern lässt sich viel erreichen, zum Beispiel durch die Schaffung lichter Strukturen und die Erhaltung von Säumen. Außerdem bedarf es einer Verminderung des Eintrags von Stickstoff und Pestiziden in die Lebensräume der Arten.“

Quelle: Pressemitteilung des BfN/RLZ, 11.12.2025