Invasive Roteichenverjüngung in der Wahner Heide. © Holger Sticht, BUND

Die Roteiche Quercus rubra soll Baum des Jahres 2025 werden, ein invasiver Forstbaum, der das Bodenleben schädigt und praktisch keinen Lebensraum für einheimische Insekten bietet. „Not in my forest“ kann ich da nur sagen. Ein Meinungsbeitrag.

Stell Dir vor, die Rheinisch-Westfälischen Lepidopterologen machten den Maiszünsler zum „Schmetterling des Jahres“. Der Falter hat doch immerhin das Potential, die derzeit üble Nutzung der Landschaft durch die lebensfeindlichen Mais-Monokulturen, zum Beispiel im Münsterland, zu beenden. Zumindest der Presse-Rummel wäre gesichert. Ob die Aktion am Insektensterben etwas ändert, sei mal dahingestellt, das Ganze wäre trotzdem eine – Schnapsidee!

In ähnlicher Weise danebengelangt hat nun eine Organisation der besonderen Art, der Verein Baum des Jahres e. V., der gerade die Roteiche zum „Baum des Jahres 2025“ ausgerufen hat.

Wie geht das vor sich? Hier mal wörtlich zitiert von der Webseite des Vereins: „Vertreter der Mitglieder des Kuratorium Baum des Jahres treffen sich einmal im Jahr im Herbst in Berlin anlässlich der Ausrufung des jeweiligen Jahresbaumes, wo sie beraten und beschließen, welche drei Baumarten den Mitgliedern [..des Vereins..] zur Abstimmung vorgeschlagen werden sollen. Die Mitgliedsorganisationen informieren ihre Kreise über den jeweils aktuellen Jahresbaum und verpflichten sich dabei auf die Urheberschaft des Vereins Baum des Jahres e.V. hinzuweisen.“

Im oben genannten Kuratorium des Vereins tummeln sich Interessensvertretern der Forstindustrie, aber auch seriöse Naturschutzorganisationen und Behörden, neben dem Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V. (BUND), die Deutsche Dendrologische Gesellschaft (DDG), der Robin Wood e. V., das Thünen-Institut für Forstgenetik (TI) und das Julius Kühn-Institut (JKI) – Institut für Waldschutz.

Jetzt ist mir nicht bekannt in welchem gesundheitlichen Zustand die Kuratoriumsmitglieder bei der Sitzung in Berlin waren, aber dem einen oder anderen muss vorher doch ein dickerer Ast oder ähnliches auf den Kopf gefallen sein. Anders ist es nicht zu erklären, dass eine invasive Baumart (laut Bundesamt für Naturschutz), die den Boden schädigt und auf der praktisch keine Insekten leben, zum Baum des Jahres gewählt wird. Was für ein Armutszeugnis! Schirmherr der peinlichen Veranstaltung und oberster Baumfreund ist übrigens Cem Özdemir von den GRÜNEN, der aktuelle Bundes-Landwirtschaftsminister. Verzweiflung macht sich breit: Wo soll man nur in Zukunft sein Kreuzchen machen auf dem Wahlzettel?

Ein paar Zitate zum „Baum des Jahres“

„Für unsere heimischen Wälder ist die Roteiche allerdings eine Katastrophe. Ihr Laub ist für viele Bodenlebewesen sehr giftig. Zudem breitet sie sich in durch Forstwirtschaft stark aufgelichteten Wäldern invasiv aus. Es ist also keine gute Idee, diese Baumart hier bei uns zu pflanzen.“

Peter Wohlleben, Förster und Autor, auf @instagram, 27.10.24 |

„Das ist eine schlechte Botschaft für den Biodiversitätsschutz. Hier sollten sich alle in ihren Verbänden deutlich dagegen positionieren!“

Tobias Krause, Biodiversitätsbeauftragter der Landeshauptstadt Düsseldorf, 27.10.24 |

Der Anbau der Rot-Eiche kann daher keinesfalls unterstützt und keineswegs empfohlen werden, denn es gilt nicht nur einseitig eine Holzproduktion zu sichern, sondern auch die Biologische Vielfalt im Wald und im Forst. […] Während die heimische Stiel-Eiche (Quercus robur) 570 Arten der Vergleichsgruppen an Tieren und Pilzen auf sich vereinen konnte, kommt die Rot-Eiche gerade einmal auf 84, [….] Der Einsatz der Rot-Eiche steht damit im direkten Widerspruch zum Erhalt und zur Wiederherstellung lebendiger, stabiler Waldgesellschaften.

Achim Baumgartner (BUND NRW Naturschutzstiftung/BUNDzentrum Rhein-Sieg) |

Ich will hier gar nicht weiter auf Details eingehen, die in Entomologenkreisen landläufig bekannt sind. Dass ich mit meiner Meinung nicht alleine dastehe, zeigen die beigefügten Zitate von Menschen die bekannter sind als ich.

Nur so viel: Die Amerikanische Roteiche Quercus rubra ist als Lebensraum für Insekten praktisch ein Totalausfall, gemessen an den einheimischen Stiel- und Traubeneichen. Sie macht den Boden kaputt und mindert die Biodiversität. Die Roteiche wächst schnell und bringt raschen Ertrag gerade WEIL keine Insekten daran leben. Die vom Verein genannte „Sonderaufgabe“ , man könne mit der Roteiche schöne Brandschutzstreifen in die brandenburgischen Kiefern-Monokulturen pflanzen, zeigt auf, wes Geistes Kind die Initiatoren der Aktion sind. Einen solchen Baum des Jahres auszuweisen kann nur erwerbsgetriebenen Forstleuten und Funktionären einfallen. Da geht es um Geld, mit Naturschutz und Biodiversität hat das NICHTS zu tun. Es schadet aber allen anderen Organisationen, die ein „XY des Jahres“ ausrufen, mit ehrlicher Absicht im Namen des Arten- und Biotopschutzes.

Im Fall der Roteiche gibt es von mir ein klares „Not In My Forest“! Setzt Euch dafür ein, dass in Euren heimischen Wäldern keine Roteichen unter falscher Flagge als Wohltaten für den Wald verkauft werden! Geht auf die Förster und Privatwaldbesitzer zu, die das trotzdem tun, ob aus Profitstreben oder Unkenntnis! Schaut den Politikern auf die Finger, die euch einen Quark erzählen, wenn es um Klimaschutz und Artenvielfalt im Wald geht. Veräppeln können wir uns selbst!

Eure Meinung zu dem Thema dürft Ihr gerne im Kommentarfeld unter diesem Beitrag abgeben, oder wir sehen uns dann Ende November am Stand der Arbeitsgemeinschaft auf dem Westdeutschen Entomologentages in Düsseldorf.

Literatur und Links:

Aufderheide, U., C. Peters, K. Mody & H. Marxen-Drewes (1924): Zukunfts- oder Klimabäume: Wie gut sind die Arten zur Förderung der Biodiversität geeignet? Naturschutz und Landschaftsplanung, 56 (8): 14-23. DOI: 10.1399/NuL.52180

Bundesamt für Naturschutz: https://neobiota.bfn.de/invasivitaetsbewertung/gefaesspflanzen.html

Małgorzata, S. Ł. Piechnik & A. Stefanowicz (2020): Invasive red oak (Quercus rubra L.) modifies soil physicochemical properties and forest understory vegetation. – Forest Ecology and Management, Volume 472, https://doi.org/10.1016/j.foreco.2020.118253 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378112720310227

https://www.umweltbundesamt.de/themen/klima-energie/klimafolgen-anpassung/anpassung-an-den-klimawandel/anpassung-auf-laenderebene/handlungsfeld-wald-forstwirtschaft

https://baum-des-jahres.de/ und die dazugehörige Baumkönigin

Nachträge aus der Diskussion:

Nieukerken, E. J. van, Doorenweerd, C., Ellis, W. N., Huisman, K. J., Koster, J. C.,

Mey, W., Muus, T. S. T., Schreurs, A. 2012. Bucculatrix ainsliella Murtfeldt, a

new North American invader already widespread in northern red oaks (Quercus

rubra) in Western Europe (Bucculatricidae). Nota Lepidopterologica 35, 135-

159

Sobczyk, T. 2019: Rot-Eiche (Quercus rubra) und phytophage Schmetterlingsarten (Lepidoptera) – ist die Rot-Eiche eine Alternative zu heimischen Eichen-Arten? Naturschutz und Landschaftsplege in Brandenburg 28 (4): 32-29

Vor T.; Spellmann H.; Bolte A.; Ammer C. 2015: Potenziale und Risiken eingeführter Baumarten, Band 7, Göttinger Forstwissenschaften, Universitätsverlag Göttingen, S.219-267

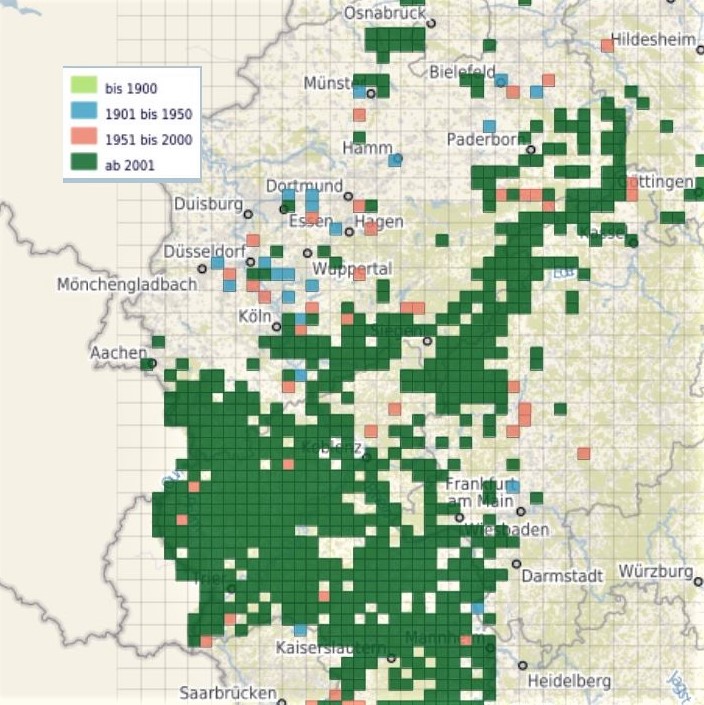

Im Jahr 2017 startete die Biologische Station StädteRegion Aachen e.V. mit der Umsetzung des EU geförderten LIFE Projektes „Patches & Corridors“ – Habitatnetzwerk für den Blauschillernden Feuerfalter. Ziel war es, Habitate der europaweit gefährdeten Schmetterlingsart in der Nordeifel zu sichern, zu entwickeln und miteinander zu vernetzen.

Im Jahr 2017 startete die Biologische Station StädteRegion Aachen e.V. mit der Umsetzung des EU geförderten LIFE Projektes „Patches & Corridors“ – Habitatnetzwerk für den Blauschillernden Feuerfalter. Ziel war es, Habitate der europaweit gefährdeten Schmetterlingsart in der Nordeifel zu sichern, zu entwickeln und miteinander zu vernetzen.