Der Hitzesommer 2018 verschiebt anscheinend die Flugzeiten und Arealgrenzen bei einer Reihe von Tagfalter-Arten. Den Teilnehmern der Exkursion nach Dahlem und Blankenheim war es gerade recht so.

Ziemlich vertrocknet: Die Pflegefläche am Sönsberg. 15. Juli 2018. Foto: Maik Palmer

Mitte Juli bei Gluthitze, und auch noch direkt vor dem Finale der Fußball-WM: Die Organisatoren erwarteten nicht allzu viele Teilnehmer bei der Tagfalter-Exkursion in den Steinbruch am Sönsberg direkt an der Bundesstraße 51 in Dahlem (Eifel), im südwestlichsten Zipfel von Nordrhein-Westfalen. Trotzdem fanden am Ende 15 Interessierte den Weg in die Eifel.

Plebejus argus (L.) – Argus-Bläuling. Sönsberg, 15. Juli 2018. Foto: Maik Palmer

Der in Kooperation mit dem Naturwiss. Verein Wuppertal durchgeführte Tagestrip begann in Dahlem, im NSG Kaucherbachtal, einem für seinen Artenreichtum bekannten ehemaligen Steinbruch. Dort hat die Arbeitsgemeinschaft im vergangenen Jahr einen kleinen Pflegeeinsatz durchgeführt, im Rahmen der Exkursion sollte der Erfolg der Maßnahmen untersucht werden.

In einem Gebiet mehr als 20 Tagfalterarten an einem Termin fliegen zu sehen, das ist für Rheinländer und gar für die vom Regen geplagten Wuppertaler immer wie ein Feiertag. Und so kämpften sich die Teilnehmer tapfer durch den heißen Sonntagvormittag, genug Motivation gab es in Form von selten beobachteten Arten, zum Beispiel Speyeria aglaja (LINNAEUS, 1758) – Großer Perlmuttfalter. Der Silbergrüne Bläuling Lysandra coridon (PODA, 1761) – frisch geschlüpft und häufigster Tagfalter der Exkursion, bot herrliche Fotomotive. Und am Ende fanden wir dann auch noch die letzten schon stark abgeflogenen Thymian-Widderchen – Zygaena purpuralis (BRÜNNICH, 1763), die sich auf Distelblüten am Nektar bedienten.

Ansammlung von Lysandra coridon (PODA, 1761) Dahlem, Sönsberg-Steinbruch, 15. Juli (Foto: Uli Retzlaff). Die Falter saugen bei Hitze gerne an Fuchs- oder Marderkot.

À propos Thymian: Die Pflegefläche vom vergangenen Herbst und die Hänge drumherum mit ihren zahlreichen Thymian-Polstern waren vom 2018er Sommer ziemlich mitgenommen, das Blütenangebot teilweise schlichtweg vertrocknet, und die Faltersaison dementsprechend schon weit fortgeschritten.

Nach zwei Stunden hatten wir genug gesehen, und der zweite Teil der Exkursion führte nach kurzer Fahrt ins Lampertstal südöstlich von Blankenheim-Ripsdorf. Der Weg durch das Tal ist äußerst kommod auch für ältere Herrschaften, alles findet auf gleicher Höhe statt, die Biotope liegen bequem direkt neben den Wanderwegen, die Talhänge bieten reichlich Blütenangebot, und das Artenspektrum ist phantastisch.

Zygaena purpuralis, Dahlem, Sönsberg-Steinbruch, 15. Juli (Foto: Armin Dahl)

Der Brombeer-Perlmuttfalter Brenthis daphne (BERGSTRÄSSER, 1780) breitet sich seit ein paar Jahren nach Norden aus, der Klimawandel läßt schön grüßen: Jetzt hat die Art den Sprung in die Kalkeifel geschafft! Ein auffallend kleines Fünffleck-Widderchen auf einem Magerrasen: Das kann eigentlich nur Zygaena viciae ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) – Kleines Fünffleck-Widderchen gewesen sein.

Zygaena (viciae), Blankenheim, Lampertstal, 15. Juli 2018. Foto: Maik Palmer

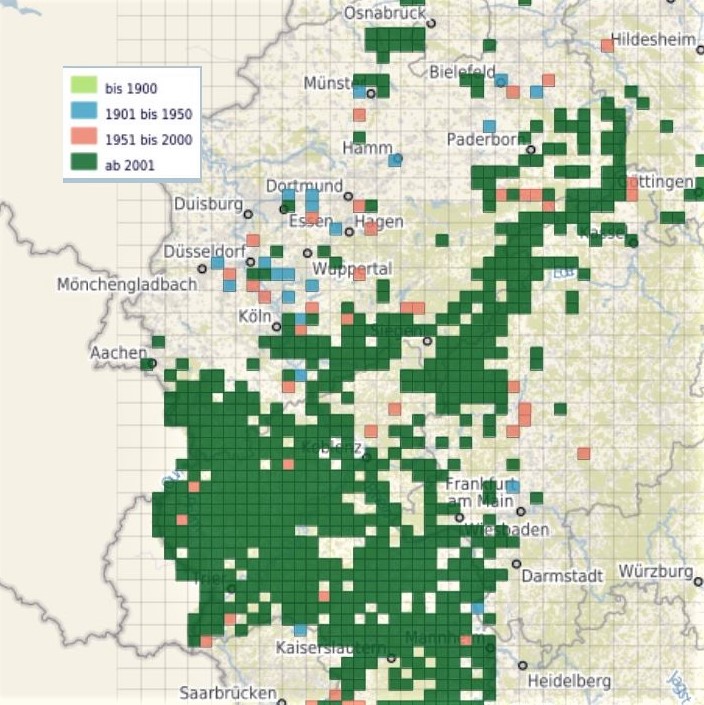

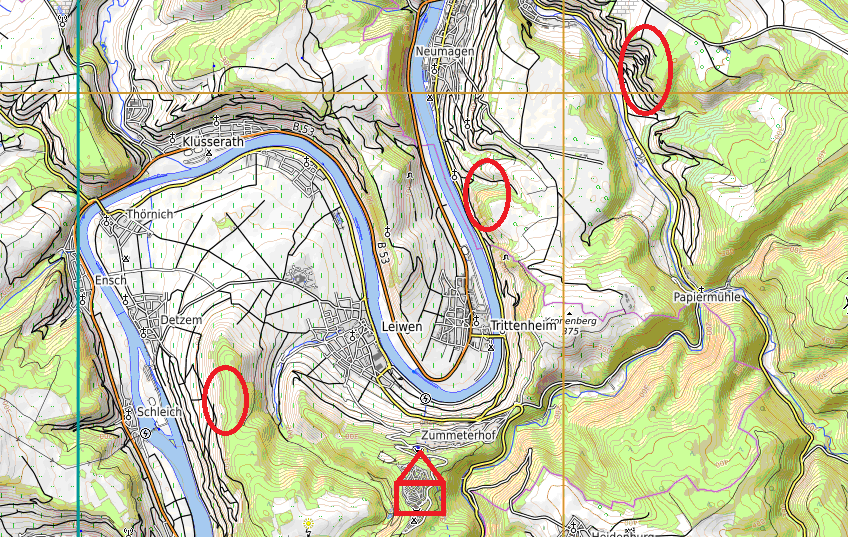

Einer der seltensten Falter der Eifel ist Erebia ligea (LINNAEUS, 1758) – Weißbindiger Mohrenfalter. Die Art ist in der Eifel nach dem Jahr 2000 nur noch in fünf Meßtischblatt-Quadranten nachgewiesen worden (siehe www.schmetterlinge-nrw.de). Im Lampertstal fliegt E. ligea anscheinend noch in größerer Population, Mitte Juli 2018 hatte das gute Dutzend beobachteter Falter allerdings schon etliche Flugstunden hinter sich. Die an den Hängen des Tales durchgeführten Waldbau-Maßnahmen – Auflichtung des Kiefernwaldes mit zahlreichen Rückegassen – wirken sich mit Sicherheit postiv auf das Vorkommen von Erebia ligea aus: Die Art liebt eher den Halbschatten und Lichtwald.

Kaisermantel-Paarung, Blankenheim, Lampertstal, 15. Juli 2018. Foto: Maik Palmer

Nach sechs Stunden im Gelände war die Exkursion vorbei und die von der Sonne verwöhnten Teilnehmer zogen höchst zufrieden vor die Bildschirme, um sich das WM-Endspiel anzuschauen. Bei der Auswertung der zahlreichen Digital-Bilder von der Exkursion gab es dann noch eine weitere Überraschung: Boloria dia (LINNAEUS, 1767) – Magerrasen-Perlmuttfalter, in der Region bisher unbekannt, scheint im Jahr 2018 im Lampertstal und am benachbarten Höneberg eine kleine Population aufgebaut zu haben: Willkommen zurück in NRW!

P.S. Wenn alle Teilnehmer ihre Beobachtungs-Listen abgeliefert haben, werden wir die Artenliste hier hochladen. Das kann jedoch noch ein paar Tage dauern

Und: Natürlich gilt im Steinbruch am Sönsberg normalerweise das übliche Betretungsverbot in Naturschutzgebieten. Dank deshalb an Stefan Meisberger (Biostation) und die Untere Naturschutzbehörde in Euskirchen für die Unterstützung /Erteilung der Betretungsgenehmigung

Ich hatte an dieser Stelle im letzten Jahr

Ich hatte an dieser Stelle im letzten Jahr