Es gibt zahlreiche Methoden Nachtfalter-Kartierungen durchzuführen, üblicherweise sind das Lichtfang, Ködern oder Raupenklopfen. Das Aufsuchen von Fledermausquartieren gehörte bisher nicht zu den bevorzugten Mitteln der Datenerhebung des Autors.

Auf einer Wanderung entlang des Rheinburgenweges nördlich St. Goar war die Überraschung daher groß. Ein begehbarer Höhleneingang versprach, aufgrund früherer Erfahrungen anderenorts, Nachweise von an den Wänden oder der Höhlendecke sitzenden Tagpfauenaugen (Aglais io), Achat- (Phlogophora meticulosa) und Zackeneulen (Scoliopteryx libatrix).

Foto 1: Eingang zur Höhle am Rheinburgenweg nördlich St. Goar, Ansicht auf die schräg abfallende Wand, 22. Oktober 2025. (Alle Fotos: Armin Radtke)

Ein gänzlich anderes Bild zeigte sich dann beim Betreten der ca. 20 Quadratmeter großen, maximal fünf Meter hohen Höhle: An einer schräg zum Höhlenboden abfallenden Wand fanden sich zahlreiche Flügel von Nachtfalterarten aus der Familie der Eulenfalter (Noctuidae).

In situ Funde der Flügelreste von der Höhlenwand

Einzelne der Flügel hingen in Spinnennetzen, die Mehrzahl aber lag auf der Höhlenwand. Wären die Falter Opfer von Spinnen geworden, dann hätten auch ganze Körper zu finden gewesen sein müssen. Neben den Flügeln fanden sich ganz vereinzelt auch Schmetterlingsbeine, am ehesten, wenn Vorder- und Hinterflügel über ein Stück Cuticula noch verbunden waren, siehe Foto 3 bei Noctua pronuba und Foto bei Phlogophora meticulosa.

Oberhalb der Fundfläche ist die Höhlendecke sehr schartig. Leider konnte trotz nochmaligem Aufsuchen des Fundortes am nächsten Tag kein Foto einer dort an der Decke hängenden Fledermaus aufgenommen werden. Womöglich aber ist die Höhle gar kein permanentes Fledermausquartier. Die Fledermausexpertin Irina Würtele machte mich darauf aufmerksam, dass Fledermäuse während der Jagd ab und zu Fraßplätze aufsuchen, sich dort jeweils nur wenige Minuten aufhalten. Die hier vorgestellte Höhle muss dazu in den letzten Wochen mehrfach angeflogen worden sein. Das belegen die über ihre Flügelreste nachgewiesenen Spätsommer/Herbstarten:

Tabelle: Über Flügelreste nachgewiesene Arten und geschätzte Mindestanzahl der Individuen

| K&R Nummer | Artname | Geschätzte Mindestanzahl |

| 9056 | Autographa gamma | 2 |

| 9370 | Helicoverpa armigera | 1 |

| 9505 | Phlogophora meticulosa | 5 |

| 9562 | Tiliacea citrago | 1 |

| 9600 | Conistra vaccinii | 1 |

| 10096 | Noctua pronuba | 10 |

| 10100 | Noctua fimbriata | 1 |

| 10212 | Xestia xanthographa | 2 |

| 10346 | Agrotis ipsilon | 10 |

| 10351 | Agrotis segetum | 1

|

| 10238 | Peridroma saucia | 1 (Nachtrag! siehe Kommentare) |

Darstellung ausgewählter Flügelreste von der Höhlenwand

Auffallend ist die offensichtliche „Vorliebe“ für die körperlich größeren Eulenfalterarten (P. meticulosa, N. pronuba und A. ipsilon). KÄSTNER (2014/15) zitiert mehrere andere Untersuchungen, bei denen festgestellt worden ist, dass Langohr-Fledermäuse bevorzugt Eulenfalter als Nahrung jagen. Wer zufällig oder im Rahmen von Schutzbemühungen die Gelegenheit hat, Fledermausquartiere und Fraßplätze zu besuchen, der sollte unbedingt auc mal einen Blick auf ihre „Hinterlassenschaften“ werfen.

Literatur

KÄSTNER, T.: Nachweise von Schmetterlingen (Lepidoptera) an zwei Langohr-Fraßplätzen (Mammalia: Chiroptera: Plecotus). Sächsische Entomologische Zeitschrift 8 (2014/2015): 230-234.

Ganz herzlich möchte ich mich bei Irina Würtele (Osnabrück) für ihre Kommentare und Anregungen bedanken!

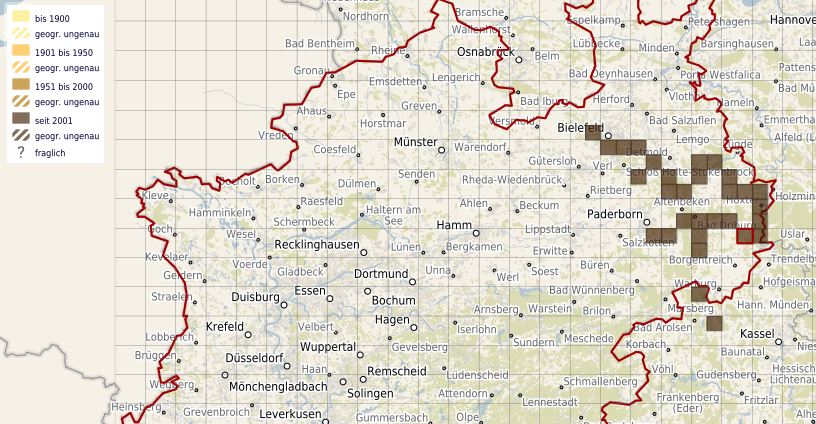

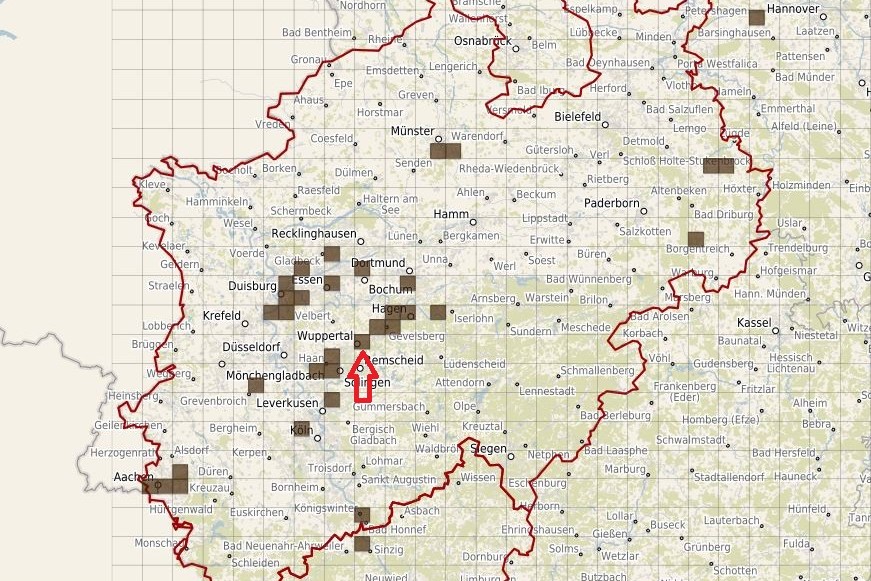

Im Jahr 2017 startete die Biologische Station StädteRegion Aachen e.V. mit der Umsetzung des EU geförderten LIFE Projektes „Patches & Corridors“ – Habitatnetzwerk für den Blauschillernden Feuerfalter. Ziel war es, Habitate der europaweit gefährdeten Schmetterlingsart in der Nordeifel zu sichern, zu entwickeln und miteinander zu vernetzen.

Im Jahr 2017 startete die Biologische Station StädteRegion Aachen e.V. mit der Umsetzung des EU geförderten LIFE Projektes „Patches & Corridors“ – Habitatnetzwerk für den Blauschillernden Feuerfalter. Ziel war es, Habitate der europaweit gefährdeten Schmetterlingsart in der Nordeifel zu sichern, zu entwickeln und miteinander zu vernetzen.