Mosel-Apollofalter – Parnassius apollo. Valvig (Mosel) Brauselay. © Tim Laußmann

Benannt nach Apollon, dem Gott des Lichtes, macht der Apollofalter seinem Namen alle Ehre, denn er ist fast ausschließlich bei Sonnenschein aktiv. Doch die Überlebensaussichten für diese wunderschöne Schmetterlings-Art sind an der Mosel alles andere als sonnig. Die dort vorkommende Unterart – der nach dem Weinort Winningen benannte Mosel-Apollofalter (Parnassius apollo ssp. vinningensis), ist weltweit einzigartig, es gilt, ihn vor dem Aussterben zu bewahren!

Mit der Wahl des weltweit und europarechtlich besonders geschützten Mosel-Apollofalters zum Schmetterling des Jahres 2024 will die Arbeitsgemeinschaft Rheinisch-Westfälischer Lepidopterologen e.V. und die BUND NRW Naturschutzstiftung auf den rücksichtslosen und flächendeckenden Umgang mit Pflanzenschutzmitteln in der Landwirtschaft aufmerksam machen.

Solche Pestizide sollen die Nutzpflanzen schützen, wirken jedoch oft auch schädlich auf Organismen, gegen die sie eigentlich nicht gerichtet waren. So sind zum Beispiel viele der im Weinbau verwendeten chemisch-synthetischen Fungizide (Mittel gegen Pilzbefall) bekanntermaßen mehr oder weniger schädlich für Nutzinsekten[1]. Die Wirkung auf Schmetterlinge ist weitgehend unerforscht[2]. Zudem ist mittlerweile bewiesen, dass sich Pflanzenschutzmittel auch weit entfernt von ihrem Anwendungsort auf Insekten auswirken[3]

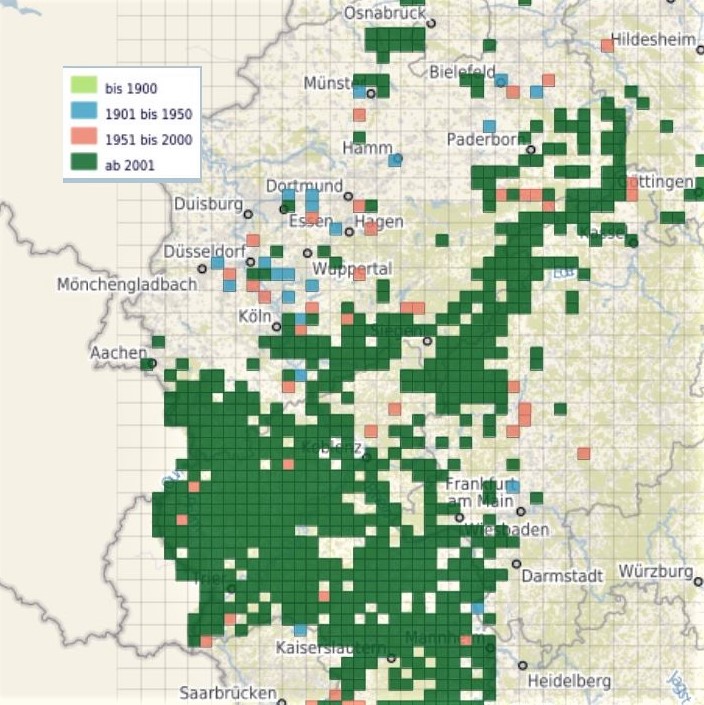

In Rheinland-Pfalz, im unteren Moseltal, liegen die letzten vom Apollofalter besiedelten Felsen inmitten von zumeist konventionell bewirtschafteten Weinbergen. Die dort eingesetzten Spritzmittel werden in den Steillagen mit Hubschraubern ausgebracht, verteilen sich besonders weiträumig in der Landschaft und treffen auch die Felsen, auf denen die Raupen und Falter des Schmetterlings des Jahres 2024 leben. Seit dem Jahr 2012 beobachten Schmetterlingskundler einen dramatischen Einbruch der Population des Mosel-Apollofalters[4]. Man kann dem „Insektensterben“ in Echtzeit zusehen!

Apollofalter: Schwarze Flecken, Rote Augen

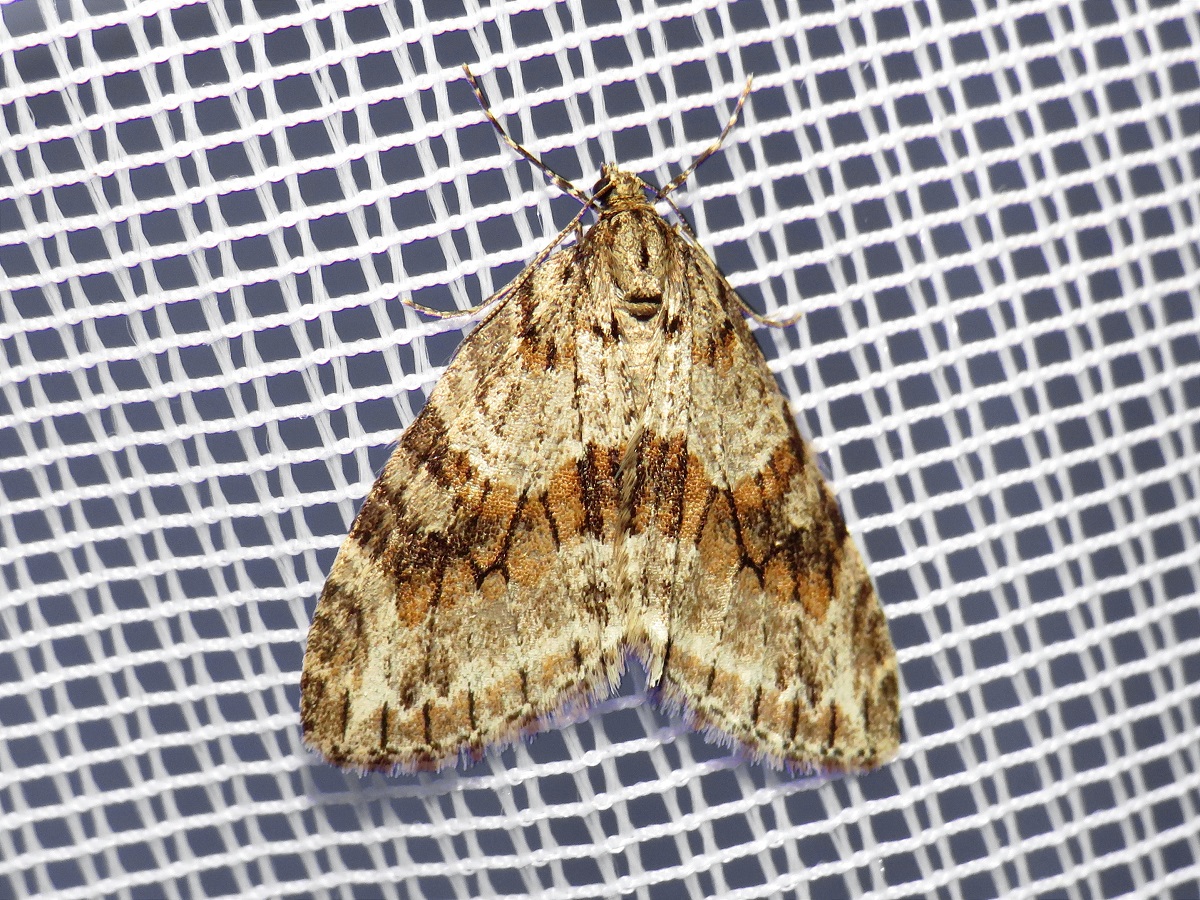

Der Apollofalter Parnassius apollo (Linnaeus, 1758) ist ein Tagfalter aus der Familie der Ritterfalter (Papilionidae) und zählt mit einer Flügelspannweite von 65 bis 75 mm zu den größten Tagfaltern in Deutschland. Seine Flügel sind überwiegend weiß beschuppt und mit einem transparenten Außenrand versehen. Auf den Vorderflügeln besitzt die Art mehrere große schwarze Flecken. Jeder Hinterflügel zeigt ober- und unterseits zwei charakteristische rote Augenflecken, die eine schwarze Umrandung und einen weißen Kern aufweisen. Die Geschlechter lassen sich anhand der Oberseite des Hinterleibs unterscheiden, die nur beim Männchen dicht behaart ist. Ferner sind die Flügel der Weibchen im Unterschied zu denen der Männchen dunkel beschuppt.

Der Mosel-Apollofalter Parnassius apollo ssp. vinningensis (Stichel, 1899) hat sich an der Mosel durch geografische Isolation zu einer Unterart entwickelt, die sich äußerlich von den Apollofaltern anderer Regionen, z.B. in Schweden oder den Alpen unterscheidet. Mosel-Apollofalter besitzen innerhalb der dunklen Zone am Innenrand ihrer Hinterflügel eine rundliche Aufhellung. Darüber hinaus sind die beiden unteren roten Augenflecken meist nierenförmig anstatt rund ausgeprägt.

Die weißen Apollofalter-Eier sind etwas kleiner als ein Stecknadelkopf und besitzen eine rundliche, abgeflachte Form sowie eine körnige Oberflächenstruktur. Aus den Eiern schlüpfen schwarz gefärbte und kurz behaarte Raupen, die bis zu ihrer ersten Häutung ein graues Fleckenmuster besitzen. Ältere Raupenstadien haben zwei auffällige orange Fleckenreihen, welche längs der beiden Körperseiten verlaufen. Ausgewachsene Apollofalter-Raupen können eine Länge von über 40 Millimetern und ein Gewicht von mehr als 1,8 Gramm erreichen. Sie sind dann rund 20-mal länger und 3000-mal schwerer als zu Beginn ihrer Entwicklung. Durch eine weitere Häutung verwandeln sich die Raupen in hellbraun gefärbte Puppen, die mit zunehmender Aushärtung dunkler werden und nach etwa einem Tag einen bläulich-weißen, wachsartigen Überzug erhalten, der sie vor Austrocknung schützt.

Leben zwischen Felsen, Flockenblume und Fetthenne

Mosel-Apollofalter sind einbrütig, bilden pro Jahr nur eine Generation aus. Die Falter treten an der Mosel überwiegend zwischen Mitte Mai und Juli in Erscheinung. Sie ernähren sich von Nektar, den sie bevorzugt aus blauvioletten Blüten wie denen der Skabiosen-Flockenblume oder der Kartäusernelke saugen. Zur Partnerfindung fliegen die Männchen oft rastlos umher und suchen gezielt frisch geschlüpfte Weibchen, die anfangs in der Vegetation ruhen. Wird ein solches entdeckt, dann stürzt sich das Männchen förmlich auf das Weibchen, um sich mit diesem nach kurzer Balz zu paaren. Dabei verschließt das Männchen das weibliche Hinterleibsende mit einem Sekret, das anschließend zur sogenannten Sphragis – dem Siegel – aushärtet. Diese Versiegelung wirkt wie ein Keuschheitsgürtel und verhindert eine erneute Begattung des Weibchens durch andere Männchen.

Ei des Apollofalters, 18. September 2010, Kobern-Gondorf © Tim Laußmann

Im zeitigen Frühjahr schlüpft die Raupe aus dem Ei. © Daniel Müller

Raupe des Mosel-Apollos auf einem Polster der Nahrungspflanze Sedum album. © Daniel Müller

Die Puppe des Apollofalters hat zum Schutz vor Austrocknung einen bläulich-weißen, wachsartigen Überzug. © Arik Siegel

Nach der Paarung klebt das Weibchen im Verlauf von eineinhalb Wochen bis zu 200 Eier einzeln unter Felsvorsprünge oder an dürres Pflanzenmaterial. Etwa zehn Tage nach der Eiablage liegen in den Eiern bereits vollständig entwickelte winzige Raupen vor, die allerdings erst im zeitigen Frühjahr des Folgejahres ausschlüpfen. Im Moseltal ernähren sich die Raupen nahezu ausschließlich von der Weißen Fetthenne (Sedum album). Sie entwickeln sich innerhalb von 60-70 Tagen zur Puppe, aus der nach weiteren zwei bis drei Wochen der Falter schlüpft.

Isolierte Populationen mit fehlendem Genaustausch

Der Apollofalter ist zwar in weiten Teilen Europas und Asiens verbreitet, allerdings kommt er nur sehr lokal vor, denn er ist ein sogenanntes Eiszeitrelikt. Während der letzten Kaltzeit prägten Kältesteppen das Landschaftsbild, die der Schmetterling von seiner ursprünglichen Heimat aus, den zentralasiatischen Hochgebirgen, besiedeln konnte. Mit der Rückkehr der Bäume vor etwa 12.000 Jahren wurde die Art vielerorts verdrängt, denn sie konnte nur an den waldfreien Fels-, Schutt- und Geröllfluren der Mittel- und Hochgebirge überleben, wo es zudem reichlich Fetthennen und verwandte Pflanzen gibt. In den Alpen findet sich der Apollofalter hauptsächlich oberhalb von 1000 Metern, in Skandinavien dagegen lebt er fast auf Meereshöhe.

Terrassenmosel bei Winningen, Lebensraum des Mosel-Apollofalters. © Tim Laußmann

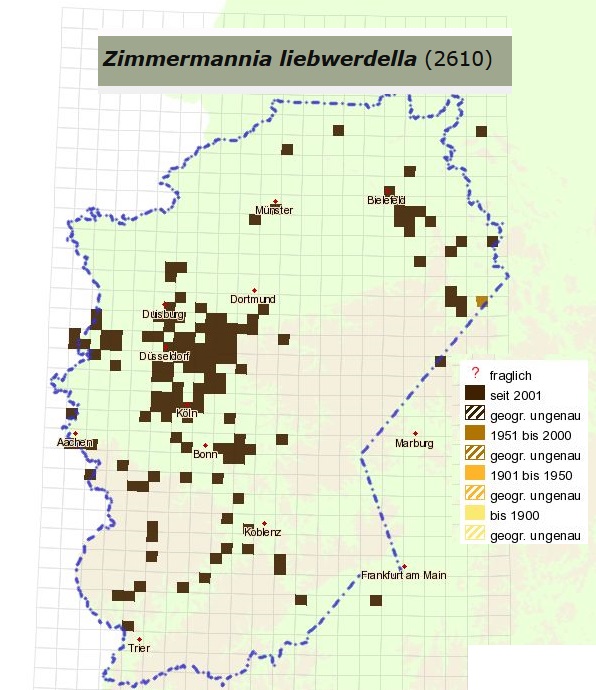

Bis ins frühe 20. Jahrhundert war er auch in vielen Mittelgebirgen Europas beheimatet. Im Zuge der weitgehenden Aufgabe der Schaf- und Ziegenbeweidung verbuschten seine Lebensräume, und er ist dort heute fast überall ausgestorben. Letzte Vorkommen finden sich in Deutschland heute im Moseltal sowie auf der Schwäbischen und der Fränkischen Alb und in den Alpen[5]. Im Moseltal lebt die Unterart Mosel-Apollo räumlich und genetisch von anderen Populationen getrennt an den heute vom Weinbau umgebenen, steilen Felsen und Mauern der Untermosel, woraus sich das hier thematisierte Konfliktpotential ergibt.

Brauselay bei Valwig, 23. Juni 2017. Hier werden jährlich nur noch einzelne Falter beobachtet. © Tim Laußmann.

Lebensraum des Moselapollofalters: Felsen mit Wimperperlgras und Weißer Fetthenne. Cochem Brauselay, Juni 1996. © Tim Laußmann

Weinbergsmauern mit Weißer Fetthenne, Ersatz-Lebensraum für den Mosel-Apollo. © Tim Laußmann

Besonders streng geschützt

Der Mosel-Apollo ist wie alle anderen Unterarten des Apollofalters eine nach Anhang IV der Richtlinie 92/43/EWG („Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie“) streng geschützte Schmetterlingsart. Der Mosel-Apollofalter ist nicht nur besonders groß und hübsch, sondern auch außergewöhnlich, da es sich um eine einzigartige und nicht zu ersetzende oder aus anderen Gebieten wieder anzusiedelnde Unterart handelt, die besondere Merkmale aufweist. Er zeichnet sich insbesondere durch seine Anpassung an die trocken-warmen Lebensbedingungen an der Mosel aus. Alle Unterarten des Apollofalters sind zusätzlich durch das Washingtoner Artenschutzübereinkommen (CITES) weltweit streng geschützt.

Laut der Roten Liste Rheinland-Pfalz (publiziert 2013 mit Daten bis ca. 2012) gilt der Mosel-Apollofalter als extrem selten (Kategorie R). Deutschlandweit gilt der Apollofalter nach der Roten Liste von 2011 als stark gefährdet (Kategorie 2), vgl. REINHARDT & BOLZ (2011).

Die Art stand bereits am Ende der 1970er Jahren kurz vor dem Aussterben, da man über Jahre hinweg Insektizide und Akarizide zum Schutz der Reben gegen Traubenwickler (Kleinschmetterlinge) und Milben ausgebracht hatte. Diese Praxis konnte seinerzeit durch den Einsatz von Naturschützern und engagierten Winzern beendet werden[6]. Zur Kontrolle der Traubenwickler werden heute Pheromone eingesetzt, die sehr artspezifisch sind. Im Verlaufe der 1990er und 2000er Jahre hatte sich die Population des Mosel-Apollofalters stabilisiert, und nicht selten waren Dutzende fliegender Falter gleichzeitig an den Felsen und Mauern zu sehen.

Das waren noch Zeiten: Nach einem Gewitterschauer auf 10-20 Metern Wegstrecke zusammengesammelte Mosel-Apollos, Juli 1995. © Tim Laußmann

Zusammenbruch der Population nach 2012

Die positive Entwicklung änderte sich schlagartig ab dem Jahr 2012, in dem deutlich weniger Falter flogen als im Vorjahr. Schmetterlingskundler machten die örtlichen Behörden auf diese Beobachtung aufmerksam. Im Gespräch waren die per Hubschrauber ausgebrachten Pflanzenschutzmittel als mögliche Ursache, da bekanntermaßen regelmäßig neue Chemikalien für den Pflanzenschutz auf den Markt kommen. Jedoch wurden auch klimatische Änderungen und eine zunehmende Verbuschung der Lebensräume sowie Stickstoffeintrag aus der Luft diskutiert.

Behördlicherseits wurden die Pflanzenschutzmittel als Ursache unter dem Hinweis ausgeschlossen, dass es sich bei den Stoffen um für den Apollofalter unschädliche Fungizide (Mittel gegen Pilze) handele. So war es auch noch bis Ende 2022 im Artenporträt des Bundesamts für Naturschutz zu lesen.

Es gibt zwar Befunde, dass jahrweise Schwankungen der Populationsgröße auf besondere Witterungsverläufe zurückzuführen sind, allerdings lässt sich damit kein kontinuierlicher Rückgang begründen. Zudem hat die ebenfalls sehr kleine Apollofalter-Population auf der nördlichen Fränkischen Alb in einem kleinklimatisch vergleichbaren Lebensraum zuletzt dank entsprechender Biotoppflege eine positive Entwicklung genommen[7].

Einige ehemalige Lebensräume an der Mosel sind in der Tat mittlerweile durch Aufgabe der Bewirtschaftung und fehlende Offenhaltung zugewachsen und daher nicht mehr besiedelt. Warum der Mosel-Apollofalter auch im Bereich offener Felsen verschwunden ist, blieb jedoch rätselhaft.

In den vergangenen Jahren etwa seit 2020 war der Apollofalter an der Untermosel eine Ausnahmeerscheinung! An berühmten und sogar touristisch beworbenen Flugstellen wie dem „Apolloweg“ in Cochem-Valwig werden aktuell nur noch einzelne Exemplare beobachtet! Der Mosel-Apollo steht kurz vor dem Aussterben!

Überleben in vergifteter Landschaft?

Die Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln mit Luftfahrzeugen, wie zum Beispiel mit Hubschraubern, ist in Deutschland verboten. Nur nach fachlicher Prüfung können Ausnahmegenehmigungen für diese Art der Applikation durch eine zuständige Landesbehörde erteilt werden. In Rheinland-Pfalz ist dies die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD). Auf der Webseite der Behörde werden die tatsächlich ausgebrachten Mittel aufgelistet. Es zeigt sich, dass allein im Jahr 2022 mindestens 20 verschiedene Chemikalien in unterschiedlichen Kombinationen alle sieben bis zehn Tage per Sondererlaubnis aus der Luft ausgebracht wurden. Viele dieser Mittel sind auch als schädlich für Insekten eingestuft1.

Besonders bemerkenswert ist, dass zumindest die in jüngster Zeit neu verwendeten Stoffe ohne jede naturschutzfachliche Verträglichkeitsprüfung ausgebracht werden.[8]

Eine schriftliche Nachfrage beim Umweltbundesamt ergab, dass die Stoffe, insbesondere auch in der verwendeten Kombination oder Reihenfolge, niemals auf Verträglichkeit für den Mosel-Apollofalter getestet wurden. Das Umweltbundesamt rät daher fachlich davon ab, die Praxis der Hubschrauberspritzung fortzusetzen. Dass die Stoffe trotzdem angewendet werden, begründet die zuständige Genehmigungsbehörde des Landes Rheinland-Pfalz wie folgt[9]: In Steillagen stünden keine gleich wirksamen Behandlungsmethoden zur Verfügung bzw. sie seien mit hohem personellem und finanziellem Aufwand verbunden. Der Arbeitseinsatz und die körperliche Belastung für den Menschen würden reduziert. Der Boden würde nicht durch Fahrzeuge verdichtet, und es würden nur durch das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit zugelassene Stoffe versprüht. Der Schutz der Bevölkerung und der Tier- und Pflanzenwelt sei sichergestellt. Zitat: „Der Hubschraubereinsatz dient dem Erhalt der Weinkulturlandschaft mit ihrer ökologisch bedeutsamen Flora und Fauna.“

Die Anwendungen der Fungizide erfolgen in der Regel präventiv. Die Vielzahl der benutzten Substanzen wird im Allgemeinen mit Resistenzmanagement begründet[10]. Wichtig ist dabei, dass Mittel mit unterschiedlichen Wirkmechanismen im Wechsel verwendet werden. In jüngerer Zeit sind zu den Stoffen, die z.B. in spezielle Stoffwechselwege von Pilzen eingreifen, sogenannte Succinatdehydrogenase-Inhibitoren (SDHI) hinzugekommen, die die Zellatmung blockieren. Einer davon, Fluopyram wird aktuell großflächig im Weinbau gegen Pilzkrankheiten wie Grauschimmelfäule (Botrytis) und Echten Mehltau eingesetzt. Fluopyram ist besonders persistent, verbleibt also sehr lange in der Umwelt. Es ist seit 2012 im Einsatz und seit 2013 für die Anwendung mit Hubschraubern zugelassen[11]. Der Stoff verursachte anfangs durch fehlerhafte Anwendung schwere Wachstumsstörungen bei Weinreben[12]. Fluopyram, das auch gegen Fadenwürmer (Nematoden, „Wurzelälchen“) eingesetzt wird, steht in Verdacht, auch noch andere Organismengruppen zu schädigen[13].

Der zeitliche Zusammenhang zum Niedergang des Mosel-Apollofalters fällt deutlich ins Auge. Allein dies sollte genügen, die konkrete Auswirkung der Substanz auf Tagfalter wie den Apollofalter zu untersuchen und bis zur Vorlage von Ergebnissen von einer Anwendung dieser Stoffklasse im Umfeld der Vorkommen abzusehen. Der Niedergang des Mosel-Apollofalters als Indikator für den Zustand seines Lebensraums ist ein eindeutiges Warnsignal, das nicht unbeachtet bleiben sollte.

Es bleibt zu hoffen, dass der exzessive Einsatz von Pestiziden an der Mosel, insbesondere die Ausbringung mittels Hubschrauber, bald Geschichte ist. Schließlich gilt es, alle schädlichen Einflüsse von der besonders geschützten Unterart Mosel-Apollofalter fernzuhalten. Unbedingt notwendig ist selbstverständlich auch der intensive Schutz und die Pflege der wenigen verbliebenen Lebensräume.

Wie stände Deutschland im internationalen Vergleich da, wenn es nicht einmal gelingt, eine Insektenart von übergeordnetem Interesse zu erhalten?

Literatur und Links zum Thema Mosel-Apollofalter

Rote Liste Rheinland-Pfalz

SCHMIDT, A. (2013): Rote Liste der Großschmetterlinge in Rheinland-Pfalz; Hrsg.: Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Ernährung, Weinbau und Forsten Rheinland-Pfalz, Mainz . https://mueef.rlp.de/fileadmin/mulewf/Publikationen/Rote_Liste_Grossschmetterlinge_neu.pdf

Rote Liste Deutschlands

REINHARDT, R. & R. BOLZ (2011): Rote Liste und Gesamtartenliste der Tagfalter (Rhopalocera) (Lepidoptera: Papilionoidea et Hesperioidea) Deutschlands. – In: Binot-Hafke, M., Balzer, S., Becker, N., Gruttke, H., Haupt, H., Hofbauer, N., Ludwig, G., Matzke-Hajek, G. & Strauch, M. (Bearb.): Rote Liste der gefährdeten Tiere, Pflanzen und Pilze Deutschlands. Band 3: Wirbellose Tiere (Teil 1). – Bonn (Bundesamt für Naturschutz). – Naturschutz und Biologische Vielfalt 70 (3): 167–194.

Datenblatt Apollofalter des Rote-Liste-Zentrums Bonn

[1] Datenbank des Bundesamts für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit: https://apps2.bvl.bund.de/psm/jsp/index.jsp und Angaben der Hersteller auf Produktdatenblättern.

[2] Schriftliche Auskunft des Umweltbundesamts vom 29.03.2023

[3] Brühl, C.A., Bakanov, N., Köthe, S. et al.: Direct pesticide exposure of insects in nature conservation areas in Germany. Sci Rep 11, 24144 (2021). https://doi.org/10.1038/s41598-021-03366-w

[4] Müller, D und Griebeler EV (2021) Der Apollofalter Parnassius apollo (LINNAEUS, 1758) in Rheinland-Pfalz – Verbreitung, Bestandstrends und Phänologie (Lep., Papilionidae), Melanargia, 33 (2): 65-96

[5] Lepiforum, https://lepiforum.org/wiki/page/Parnassius_apollo#Weitere_Informationen-Verbreitung; abgerufen am 20.10.2023

[6] https://lfu.rlp.de/de/naturschutz/artenschutz-und-projekte/artenschutzprojekte/insekten/apollofalter/

[7] Geyer, A. (2019): Der Apollofalter im Kleinziegenfelder Tal – Erhaltung und Sicherung der letzten Population in der Fränkischen Schweiz. ANLiegen Natur 41(1): 113–122, Laufen

[8] Schriftliche Auskunft der Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord in Rheinland-Pfalz vom 07.11.2023.

[9] Genehmigung zur Anwendung von Pflanzenschutzmitteln mit Luftfahrzeugen durch die ADD für die Gemarkungen Beilstein, Bruttig, Cochem, Cond, Ellenz-Poltersdorf, Ernst, Fankel, Sehl und Valwig vom 04.05.2022

[10] Bayerische Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau, Rebschutzleitfaden 2023, https://www.lwg.bayern.de/mam/cms06/weinbau/dateien/230302_rebschutz_bf.pdf

[11] Antwort des Bundesamts für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit vom 2. Juni 2023 per E-Mail.

[12] Robatscher, P., Eisenstecken, D. Raifer B. et al. (2016) Wuchsstörungen im Weinbau aufgeklärt. Obst- und Weinbau 4/2016, 5-8

[13] Bénit P, Kahn A, Chretien D, Bortoli S, Huc L, et al. (2019): Evolutionarily conserved susceptibility of the mitochondrial respiratory chain to SDHI pesticides and its consequence on the impact of SDHIs on human cultured cells. PLOS ONE 14(11): e0224132

Weitere Beiträge zum Thema:

Unser Partner beim „Schmetterling des Jahres“: BUND NRW Naturschutzstiftung

Faunenband 21 wird den Mitgliedern des Vereins kostenlos zur Verfügung gestellt.

Faunenband 21 wird den Mitgliedern des Vereins kostenlos zur Verfügung gestellt.

Wie geht es weiter? Am 1. Januar 2024 startet deutschlandweit „Das Große Flattern“ auf obsidentify, einer der Apps von observation.org. Dabei gilt es ein paar neue Vokabeln zu lernen: Eine „Challenge“ ist ein kleiner Wettbewerb unter den Beobachtern, Belohnungspunkte hießen früher Fleißkärtchen und heute „Badges“. Kartiert wird nicht mit dem Kescher, sondern mit der Kamera des Smartphones. Wer übers Jahr die meisten Arten entdeckt, hat gewonnen.

Wie geht es weiter? Am 1. Januar 2024 startet deutschlandweit „Das Große Flattern“ auf obsidentify, einer der Apps von observation.org. Dabei gilt es ein paar neue Vokabeln zu lernen: Eine „Challenge“ ist ein kleiner Wettbewerb unter den Beobachtern, Belohnungspunkte hießen früher Fleißkärtchen und heute „Badges“. Kartiert wird nicht mit dem Kescher, sondern mit der Kamera des Smartphones. Wer übers Jahr die meisten Arten entdeckt, hat gewonnen.